¿Alguna vez has escuchado hablar de la Agenesia del Cuerpo Calloso? Os recomendamos el siguiente artículo si os queréis adentrar en la neuropsicología de esta malformación cerebral congénita. Un breve escrito que os aportará los conocimientos básicos sobre esta estructura cerebral y las repercusiones ante su malformación.

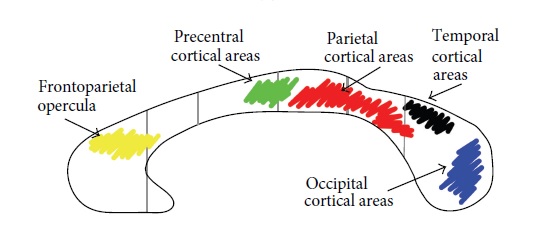

Segmentación del Cuerpo Calloso en 7 regiones (Narberhaus, 2006)

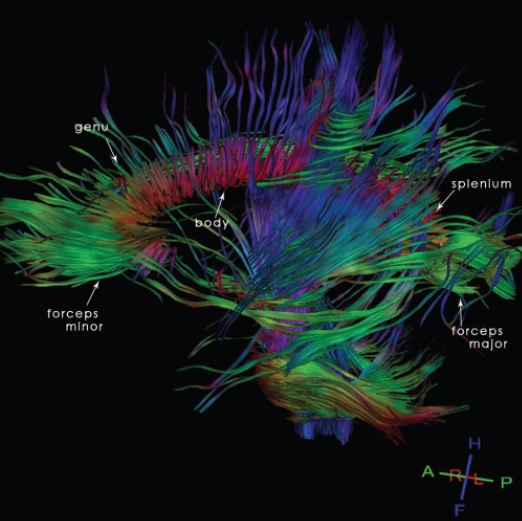

El Cuerpo Calloso (CC) es la principal comisura del cerebro humano, formado por unas 200 millones de fibras de sustancia blanca. Situado en la región interhemisférica, conecta estructuras homólogas neocorticales entre ambos hemisferios. El CC tiene unos 10 centímetros de longitud, se desarrolla entre la 7ª-20ª semanas de gestación (s.g.) en dirección anteroposterior. Su maduración continúa en la adolescencia con un incremento en el número de fibras, pero con menor velocidad. La principal función del CC es la transferencia interhemisférica de la información motora, sensorial y cognitiva. La parte posterior conduce la información visual y la anterior la sensorial, motora y premotora.

El CC refleja el funcionamiento cognitivo general del individuo y está implicado en las funciones y habilidades superiores como la memoria, visoespaciales, lenguaje, atención, ejecución y académicas, entre otras. El aumento del grosor del CC en el niño se correlaciona con la inteligencia y habilidad para resolver problemas, categorización, flexibilidad mental y cognición social.

Asociación de figuras del CC y las áreas corticales (Kolb y Whishaw, 2006)

La agenesia del Cuerpo Calloso (AgCC) es una de las malformaciones cerebrales congénitas más frecuentes, la más común del Sistema Nervioso Central (SNC) diagnosticada prenatalmente. Se produce entre la séptima y duodécima s.g. Se podría diagnosticar a partir de las 20 s.g., cuando el CC debería estar completamente formado. Es más frecuente en prematuros y madres con una edad superior a los 35 años. Cabe mencionar que esta malformación cerebral no presenta asociación familiar.

La AgCC puede ser parcial o completa. En la AgCC completa no se forma ninguna de sus estructuras, alterando la interacción inter e intrahemisférica, a nivel frontal, parietal y occipital. Ésta se asocia a malformaciones, déficits psicomotores y epilepsia. La AgCC parcial puede ser anterior o posterior, siendo este último el tipo más frecuente.

Siendo el CC tan complejo funcionalmente, justifica que la AgCC provoque alteraciones de conectividad cortical (velocidad de procesamiento de la información): reacciones lentas ante estímulos complejos, dificultades en tareas de rendimiento ejecutivo y resolución de problemas, conllevando alteraciones neuropsicológicas. Sin embargo, éstas pueden pasar desapercibidas gracias a las fibras de Probst, que pueden actuar como mecanismos compensatorios, preservando el desempeño de diferentes tareas.

Las manifestaciones clínicas de la AgCC son: epilepsia, hemiparesia, apraxia ocular, macrocefalia, microcefalia, hipertelorismo, síndrome orofacial, telecanto, epicanto, así como alteraciones generales en la audición y visión. La heterogeneidad de anomalías anatómicas ocasiona diversidad de manifestaciones clínicas que varían el pronóstico.

Actualmente el diagnóstico es ecográfico en las 22-32 s.g. Sobre las 30 s.g. la resonancia magnética fetal confirma el diagnóstico de la AgCC total o parcial. A pesar de que la Tomografía Computarizada puede diagnosticarla, la resonancia magnética es más sensible y específica.

La neuropsicología permite valorar qué funciones cognitivas superiores están alteradas/preservadas ya que no está establecido un perfil determinado en la AgCC por la heterogeneidad de signos, alteraciones neurológicas y pronósticos posibles.

No hay diferencias significativas entre la AgCC parcial y total, pero las parciales resuelven mejor los tests neuropsicológicos que las totales. La mayoría presentan un cociente intelectual normal (CI), sobretodo las aisladas. Sin presentar retraso mental, algunos muestran un CI normal-bajo.

El 70% de las AgCC presentan alteraciones cognitivas o déficits neuropsicológicos relevantes que emergen durante el desarrollo de las funciones reguladas por los lóbulos frontal, temporal y parietal, con alteración en la velocidad de procesamiento de la información.

A nivel frontal se detectan dificultades en diferentes capacidades, existe un retraso psicomotor y alteraciones en la coordinación bimanual (pero no unimanual). El lenguaje suele presentar un leve retraso con dificultades en tareas más sofisticadas. Las habilidades sociales son deficientes y existen problemas en el procesamiento emocional. Presentan inmadurez emocional, alexitimia, falta de introspección, pobre comunicación emocional y malinterpretación de las normas sociales, generando conflictos interpersonales e inadaptación social. Las dificultades académicas son principalmente en matemáticas, con alteraciones en la memoria verbal (inmediata y a largo plazo, que mejoran con reconocimiento) y menos en la visual. La velocidad de procesamiento disminuye en cualquier AgCC al procesar información cognitiva y psicomotora. Además a largo plazo las personas con AgCC presentan problemas conductuales, hasta trastornos neuropsiquiátricos graves, además de alteraciones en el sueño y tolerancia inusual al dolor.

Preservan la denominación, lenguaje receptivo, vocabulario, habilidades lectoras léxicas y escritura.

Cabe indicar que no existe tratamiento específico ya que es una malformación cerebral congénita irreversible. Sin embargo, resultan importantes las intervenciones tempranas ya que pueden ayudar a disminuir las complicaciones secundarias. El seguimiento es importante ya que pueden aparecer déficits neuropsiquiátricos y neuropsicológicos con el tiempo.

Bibliografía consultada: Chiappedi, M., Fresca., A., y Baschenis, I.M. (2012). Complete Corpus Callosum Agenesis: Can It Be Mild?. Case Reports in Pediatrics, 1-4. DOI: 10.1155/2012/752751; Hinkley, L., Marco, E.J., Findlay, A.M., Honma, S., Jeremy, R.J., Strominger, Z.,… Sherr, E.H. (2012). The Role of Corpus Callosum Development in Functional Connectivity and Cognitive Processing. PLoS ONE, 7(8), e39804. DOI: 10.1371/journal.pone.0039804; Kolb, B., y Whishaw, I.Q. (2006). Neuropsicología Humana (5ª ed.). Madrid, España: Editorial Panamericana; Marco, E.J., Harrell, K.M., Brown, W.S., Hill, S.S., Jeremy, R.J., Kramer, J.H., Sherr, E.H., y Paul, L.K. (2012). Processing Speed Delays Contribute to Executive Function Deficits in Individuals with Agenesis of the Corpus Callosum. Journal of the International Neuropsychological Society, 18(3), 521-529. DOI:10.1017/S1355617712000045; Narberhaus, A. (2006). Neuropsychological performance and corpus callosum abnormalities in adolescents with history of prematurity (Tesis doctoral). Departamento de Psiquiatría y Psicobiología Clínica. Universidad de Barcelona; Sotiriadis, A., y Makrydimas, G. (2012). Neurodevelopment after prenatal diagnosis of isolated agenesis of the corpus callosum: an integrative review. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 206(4), 337.e1-337.e5. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2011.12.024; Santo, S., D’Antonio, F., Homfray, T., Rich, P., Pilus, G., Bhide, A.,… Papageorghiou, T.A. (2012). Counseling in fetal medicine: agenesis of the corpus callosum. Ultrasound Obstetrics Gynecology journal, 40(5), 513–521. DOI: 10.1002/uog.12315.

Vanessa Ruiz

Psicóloga General Sanitaria / Neuropsicóloga (col. 23.298)